الثقافة كأمتن جسر بين بولندا ومصر

تمتد جذور العلاقات البولندية المصرية أعمق مما قد يبدو للوهلة الأولى. فقبل توقيع أولى الاتفاقيات الدبلوماسية، وقبل زيارات الوفود الرسمية والتبادل الأكاديمي المعاصر، كانت الثقافة هي الرابط بين الشعبين: لغة الفن والعلم والإعجاب المشترك بتراث الحضارة على ضفاف النيل. من رحلات يuliusz Słowacki الرومانسية، مروراً بسحر الشرق في الرسم والأدب البولندي، وصولاً إلى البعثات العلمية لكازيميرز ميخالوفسكي ونشاط المؤسسات الحديثة، احتلت مصر مكانة خاصة في المخيلة البولندية.من خلال الثقافة تحديداً تمكن البولنديون والمصريون من التعارف والفهم المتبادل والإلهام. فقد أثبتت الفنون والعلوم والتعليم أنها أكثر دواماً من الحدود والأيديولوجيات والأنظمة السياسية. اللقاء بين أوروبا ومصر، وهما عالمان مختلفان لكن متكاملان، أثمر حواراً حل فيه الانبهار بالتاريخ والروحانية والفن محل الانقسامات السياسية. وعلى هذا الأساس قام جسر من التفاهم صمد أمام العصور والأنظمة. البدايات الرومانسية – سوافاسكي على ضفاف النيلقبل أن يصل الفنانون والعلماء في القرن التاسع عشر إلى ضفاف النيل، كان قد سبقتهم مجموعات من البولنديين الذين اتسم حضورهم بطابع ديني وعسكري وإنساني. كان المبشرون والحجاج من أوائل البولنديين الذين وصلوا إلى مصر، وقد تركوا وراءهم روايات عن رحلاتهم إلى الأماكن المقدسة، فاتحين بذلك الصفحات الأولى من التاريخ الثقافي المشترك بين بولندا ومصر. ومن بين المجموعات البارزة الأخرى البولنديون الذين جاؤوا إلى مصر مع جيش نابليون. ويبرز بينهم سالومون هوروفيتش، وهو يهودي يُرجّح أنه من لوبلين، ومثقف خدم في جيش نابليون، من بينها كمترجم. كما كان يعمل على تنظيم المجموعات المخطوطة ونسخ النصوص العربية والعبرية، وتعاون مع العلماء الذين أعدّوا لاحقاً العمل الشهير Description de l’Égypte. يمثّل هوروفيتش رمزياً حضور البولنديين في الحياة الفكرية خلال الحقبة النابليونية، حيث كانوا رجال معرفة وكلمة، لا سيف فقط. وتشكل أنشطته أول مثال على مساهمة بولندي في توثيق ونشر التراث المصري في أوروبا. في الفترة نفسها ترك جنود مثل يوزيف شوملانسكي مذكرات وصفوا فيها القاهرة والإسكندرية والأهرامات. وفي رواياتهم تبدو مصر بلداً مدهشاً ومختلفاً، لكنه يثير الاحترام والإعجاب. ومع كتابات الحجاج والمبشرين شكّلوا أول دائرة من الشهادات البولندية عن مصر، موثّقين ليس فقط البلد، بل أيضاً لحظة اللقاء بين عالمين ثقافيين وعلى هذا الأساس ظهر في منتصف القرن التاسع عشر نوع جديد من الحضور البولندي في مصر، ترك أثراً كبيراً في الأدب البولندي، وهو الرحلة الرومانسية التي جمعت بين فضول الباحث وتأملات الفنان الروحية. كان يuliusz Słowacki، الذي زار الإسكندرية والقاهرة في الأعوام 1836–1837، من أوائل المبدعين البولنديين الذين رأوا في مصر أكثر من مجرد مقصد استشراقي، بل فضاءً للتفكير الفلسفي حول الزمن والذاكرة واستمرار الأمم. وفي قصيدته الأهرامات وصف لحظة صعوده إلى قمة هرم خوفو، وهي تجربة أصبحت بالنسبة له رمزاً للارتقاء الروحي. وفي نظره إلى الصحراء والنيل رأى ليس فقط جمال الطبيعة، بل أيضاً استعارة لخلود الإنسان ولقدرة الأمة على البقاء. لقد كانت مصر بالنسبة لسوافاسكي مكاناً تتحول فيه التاريخ إلى أبدية و الحجر إلى صلاة. الفنانون والعلماء على ضفاف النيلفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح مصر بالنسبة للبولنديين ليست فقط وجهة للرحلات الروحية، بل أيضاً مختبراً علمياً ومصدراً للإلهام الفني. فقد وصل إلى ضفاف النيل أطباء وعلماء نبات ورسامون ومصورون وكُتّاب، لم يكونوا يسعون إلى المشاهدة فحسب، بل إلى الفهم، أي إلى دراسة تاريخ هذا البلد وطبيعته وثقافته وإدخاله في الدورة الأوروبية للمعرفة. ومن بين أبرز هؤلاء:إغناسِي زاغييل (1826–1891)، الطبيب والرحالة القادم من منطقة فيلنو والذي درس في كييف، يُعد من رواد علم المصريات البولندي. أمضى عدة سنوات في مصر ووصل حتى النوبة وإثيوبيا. وكان كتابه الواسع تاريخ مصر القديمة (1880) من أوائل المحاولات لنشر المعرفة حول الفراعنة باللغة البولندية. وقد جمع فيه بين عمق المعرفة وشغف الرومنسي المكتشف، وظل لسنوات طويلة مصدراً أساسياً لمعارف المصريات لدى القارئ البولندي. أما ليون تسيينكوفسكي (1822–1887)، عالم النبات والأحياء الدقيقة، فقد دُعي من قبل السلطات المصرية للمشاركة في أبحاث حول نباتات دلتا النيل. وفي تقاريره وصف الغطاء النباتي والظروف المناخية والمشكلات المرتبطة بإدارة المياه في مصر.وفي السياق ذاته برز وووكاش دوبجانسكي (1909–1864)، المصور والرسام، كأحد أوائل البولنديين الذين حاولوا التقاط ملامح مصر عبر عدسة الكاميرا. وتُعد صوره للنيل والجيزة وطيبة اليوم مصدراً أيقونوغرافياً لا يُقدّر بثمن، ودليلاً على انتقال سحر الشرق من الأدب إلى وسيط جديد هو التصوير الفوتوغرافي. وعلى الأرضية نفسها تطورت أعمال الرسامين الذين منحوا صورة مصر بُعداً فنياً وروحياً. فقد قام فرنسيسيك تيبا (1828–1889)، خريج أكاديمية كراكوف، برحلة إلى مصر وسوريا في ستينيات القرن التاسع عشر. وتمتزج في لوحاته المائية من الجيزة والقاهرة ووادي النيل — المصوّرة للأهرامات والمساجد والحياة اليومية للمصريين — الواقعية بإحساس شعري، وكانت من أوائل الأعمال ذات الطابع الشرقي في الرسم البولندي. لم تكن مصر بالنسبة لتيبا خلفية استشراقية، بل عالماً حيّاً تلتقي فيه التاريخ بالحاضر.وبروح مشابهة عمل إيزيدور يابوانسكي (1835–1905)، صديق يان ماتيكو وكتّاب سيرته، الذي رسم مشاهد من القاهرة والصحراء، وكذلك ستانيسواف خليبوسكي (1835–1884)، الرسام البلاطي للسلطان عبد العزيز في القسطنطينية، الذي زار مصر مرات عديدة. ومع مطلع القرن قدّم إدوارد أوكون (1872–1945) — الرسام الحداثي — إضافة جديدة حين جاء إلى النيل ليُعدّ الرسوم التوضيحية لرواية فرعون لبوليسواف بروس. لم يكن هذا المشروع مجرد تكليف فني، بل محاولة لإعادة إحياء روح مصر القديمة من منظور فكري بولندي. فقد ربطت رواية فرعون، وهي عمل عن السلطة والمسؤولية وقوة الأمة الروحية، بين التأمل في مصر وطرح أسئلة حول مصير بولندا. وقد أظهر أوكون وبروس أن الحوار مع مصر ليس مغامرة استشراقية، بل نقاش حول آليات التاريخ الكونية. ورغم أن الطبعة اليوبيلية للرواية لم تُنشر، فقد بقيت من الرحلة رسومات عديدة لمشاهد مصرية إلى جانب لوحة الإلهة حتحور المرسومة نحو عام 1916. سينكفيتش وروح الرحلةحين سافر هنريك سينكفيتش إلى مصر عام 1890، كان عالم ضفاف النيل قد أصبح معروفاً جيداً من خلال وصف الشعراء والرحالة والعلماء الذين سبقوه. غير أنّ رسائل من أفريقيا التي نشرها بعد عودته فتحت فصلاً جديداً في الأدب الرحلي البولندي. فقد جمعت بين الملاحظة الدقيقة والأسلوب الأدبي الواسع، وأصبحت سجلاً للقاء ثلاث حضارات: الأوروبية والعربية والأفريقية. لم يكن مصر بالنسبة لسينكفيتش مجرد محطة في طريقه إلى شرق أفريقيا، بل فضاءً للتأمل في تداخل الماضي مع الحداثة. ففي وصفه للقاهرة والجيزة وبورسعيد رأى عظمة الأهرامات وحيوية الحياة المعاصرة في آن واحد. شدّته طاقة المدينة وانفتاحها ومزيج لغاتها ودياناتها، إلى جانب استمرارية تقاليدها العميقة. وعلى خلاف الرومانسيين لم يبحث سينكفيتش في مصر عن إشارات غامضة، بل نظر إليها بعيني مراسل يفهم أنّ الروحانية والتحديث قادران على التعايش. ومن هذه الرحلة وُلد لاحقاً أحد أشهر أعماله، رواية في الصحراء والبراري (1911). تبدأ أحداث الكتاب في مصر، في زمن بناء قناة السويس، وتمثّل تسجيلاً

مستقبل التعاون بين لبنان وبولندا

إن التجارب الإيجابية للتعاون البولندي اللبناني حتى الآن تعد مؤشراً جيداً للمستقبل. يجب تعميق مجالات التعاون الحالية، مثل المساعدات الإنسانية والإنمائية والأمن، ويجب توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة. تستطيع بولندا، بصفتها رائدة في أوروبا الوسطى والشرقية، أن تقدم الكثير للبنان على مستويات متعددة. تعد بولندا حالياً الاقتصاد العشرين عالمياً، وهذا نتيجة للتحول السياسي والاقتصادي الناجح الذي مرت به. بفضل التنمية الديناميكية التي شهدتها في العقدين الماضيين، أصبحت بولندا دولة محورية في الاتحاد الأوروبي، وتتمتع ببنية تحتية حديثة للطرق والسكك الحديدية، وتشتهر بأنها واحدة من أكثر الدول أماناً في أوروبا، وتجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. لقد مرت المدن البولندية، بما في ذلك مدن الأقاليم، بتحول جذري، حيث تم تجديد المنازل والطرق والمباني العامة. كما يزدهر قطاع المنظمات غير الحكومية، مما يدل على وجود مجتمع مدني متطور. يحتاج لبنان إلى إصلاحات مماثلة، وبولندا تستطيع مساعدته في ذلك، خاصة وأن لديها تجارب مماثلة من الاحتلال الأجنبي والنضال من أجل السيادة والديمقراطية. لهذا السبب، تعتبر بولندا، التي ليس لديها أي أعباء استعمارية، شريكاً مثالياً للبنان سواء في بعد التعاون العلمي والمدني أو في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية. التحول الدستوري والتعاون العلمي والأكاديمي يحتاج لبنان إلى إصلاحات مماثلة لتلك التي نجحت بولندا في تطبيقها في إطار تحولها الدستوري. صحيح أن لبنان يمتلك مؤسسات دولة ديمقراطية، وتُجرى فيه انتخابات، ولا يوجد فيه نظام استبدادي كالذي كان قائماً في بولندا قبل عام 1989، إلا أن الضرورة تقتضي تعزيز الوعي المدني، والتماسك الوطني، والسيادة، والحكم الرشيد، بالإضافة إلى تعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد. تمتلك بولندا خبرة واسعة في هذا المجال يمكنها مشاركتها. ويشمل ذلك كلاً من التحسين المؤسسي للأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، والرقابة المصرفية، والقضاء، وكذلك التعاون بين منظمات القطاع غير الحكومي، بما في ذلك تلك العاملة في مجال الحوكمة الرشيدة، والمجتمع المدني، والتعليم الرقمي، ومكافحة التضليل (Disinformation)، ومراقبة الانتخابات، وحرية الإعلام. في هذا الصدد، من الضروري تكثيف التعاون على مستوى الخبراء، وورش العمل والتدريبات المشتركة، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والمشاركة فيها (على سبيل المثال، مشاركة الخبراء والسياسيين اللبنانيين في منتدى وارسو للأمن الذي تنظمه مؤسسة كازيميرز بولاسكي). ويمكن أن تكون بوابة “شفافية” (Shaffafiya) إحدى منصات التعاون، كمنصة لتبادل الآراء والتحليلات بين الخبراء البولنديين واللبنانيين، وكذلك من دول أخرى في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. يجب أن يواكب التعاون على مستوى الخبراء والمؤسسات تكثيف العلاقات الأكاديمية وتطوير المشاريع البحثية المشتركة. في هذا الصدد، يمكن لبولندا أن تقدم للطلاب اللبنانيين ظروفاً جذابة للدراسة في الجامعات البولندية باستخدام أدوات مثل برنامج إيراسموس بلاس (Erasmus+)، وبرنامج منحة إيغناتسي ووكاشيفيتش (Ignacy Łukasiewicz) لطلاب التخصصات الهندسية، وبرنامج منحة ستيفان باناخ (Stefan Banach) لطلاب التخصصات الطبية. كل هذه الأدوات متاحة بالفعل للطلاب اللبنانيين. ومن المستحسن أيضاً تحفيز تنقل أعضاء هيئة التدريس بين لبنان وبولندا، مما سيشجع كذلك على تطوير مشاريع بحثية مشتركة ومنشورات علمية. علاوة على ذلك، يمكن للمتخصصين البولنديين، ولا سيما علماء الآثار، أن يلعبوا دوراً هاماً في حماية الآثار في لبنان. وفي هذا الصدد، تقدم بولندا للبنان خبرة فريدة في مجال ترميم الآثار، وهو أمر بالغ الأهمية للسياحة اللبنانية. البنية التحتية والمواصلات تتمتع بولندا بخبرة هائلة وحديثة في تطوير وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والنقل العام (المترو وشبكات الحافلات والترام). في المقابل، يواجه لبنان مشاكل الازدحام المروري، وغياب السكك الحديدية، وضعف نظام النقل العام وعدم تكامله. خط السكة الحديد اللبناني القديم معطل منذ فترة طويلة، على الرغم من أن إعادة بنائه ضرورة ملحة. تقتصر خدمة الربط بين المدن على سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة فقط، وهي أيضاً الوسيلة الوحيدة للنقل الجماعي في بيروت المزدحمة بالمرور باستمرار. تمتلك بولندا كلاً من المعرفة المتخصصة (know-how) في تخطيط النقل الحضري، والقدرات والخبرة في بناء الأسطول والبنية التحتية للمواصلات. لذلك، يمكن لبولندا أن تلعب دوراً رئيسياً في إصلاح نظام النقل في بيروت، بما في ذلك تصميم شبكة الترام والمترو. يمكن أن تكون خبرة شركة ميتروبروجيكت (Metroprojekt)، التي كانت المصمم الرئيسي لمترو وارسو، حاسمة لأنها حديثة، كما أنها مرتبطة بظروف معقدة تحت الأرض وتنفيذ مشاريع في مناطق ذات كثافة عمرانية عالية وحركة مرور كثيفة. هذا بالضبط ما تحتاجه بيروت. يمكن لبولندا أيضاً تقديم الاستشارات في إنشاء هيئات حديثة لإدارة النقل العام تكون مسؤولة عن تكامل التعرفة والجداول الزمنية (للحافلات، الترام، المترو). يمكن أن يشمل العرض أيضاً تدريب المهندسين والمخططين على تحسين شبكة النقل وتطبيق أنظمة معلومات الركاب (اللوحات، التطبيقات)، بالإضافة إلى إطلاق برامج تبادل الطلاب والمهندسين من جامعة وارسو للتكنولوجيا وجامعة كراكوف للتكنولوجيا، لتدريب المتخصصين المحليين في بناء المترو، والأنفاق، وإدارة حركة المرور. يمكن لبولندا أيضاً تقديم عرض واسع النطاق لتوريد أسطول حديث يتميز بأسعار تنافسية ومصمم خصيصاً للظروف الصعبة. بولندا قوة عظمى في هذا المجال. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، حافلات سولاريس (Solaris)، وهي شركة رائدة في إنتاج الحافلات الحضرية في أوروبا، وقد أدخلت حافلات ذات أرضية منخفضة في مدن بولندا وأوروبا. تعتبر سولاريس أيضاً رائدة في قطاع الحافلات الكهربائية وحافلات الهيدروجين، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. يشمل العرض البولندي للحافلات كلاً من الحافلات الحضرية وحافلات ما بين المدن، ومن بين المنتجين الآخرين أيضاً أوتوسان (Autosan) ونيسوباص (NesoBus). تقدم الأولى، بالإضافة إلى الحافلات الحضرية، حافلات متوسطة الحجم بين المدن، وهي مثالية للمسارات القصيرة. في المقابل، تقدم نيسوباص حافلات هيدروجينية حديثة. يجب على بيروت أيضاً التفكير في إدخال الترام في شوارعها، وبولندا لديها أيضاً في هذه الحالة خبرة حديثة وغنية. بعد فترة من إزالة خطوط الترام، كجزء من اتجاه خاطئ في نهاية القرن العشرين، بدأت بولندا في السنوات الأخيرة في تطوير وتحديث خطوط الترام بشكل حيوي. يبلغ إجمالي طولها حالياً في بولندا أكثر من 2400 كم، وتعد شبكات الترام في وارسو وتكتل كاتوفيتشي من الأكبر والأحدث في أوروبا. يمكن للشركات البولندية مودرترانس (Modertrans) وبيسا (Pesa) أن تقدم أحدث أساطيل الترام، والتي يمكن رؤيتها الآن في العديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وأوكرانيا وإستونيا وسلوفاكيا. تتمتع الشركات البولندية أيضاً بخبرة واسعة في بناء مسارات الترام والبنية التحتية المصاحبة، ونفذت عقوداً في هذا المجال في ألمانيا وليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وغيرها. كما تتمتع بولندا بخبرة هائلة في تحديث خطوط السكك الحديدية وقدرات في إنتاج أسطول السكك الحديدية وبناء البنية التحتية، بما في ذلك الجر والمسارات، بالإضافة إلى محطات القطار الحديثة. على مدى السنوات العشر الماضية، خصصت بولندا حوالي 25 مليار دولار أمريكي لتحديث حوالي 9 آلاف كيلومتر من المسارات، وكانت النتيجة تقصير وقت السفر، على سبيل المثال، تم اختصار رحلة 320 كيلومتراً من غدانسك إلى وارسو من 3.5 ساعة إلى 2.5 ساعة. ومن المتوقع أن تؤدي المراحل التالية من التحديث، المرتبطة

النقل العام وتطوير السكك الحديدية – النموذج والعرض البولندي للعراق

تتمتع بولندا بخبرة واسعة في تحديث شبكة السكك الحديدية الخاصة بها، بالإضافة إلى تطوير النقل العام في المدن. وفي المقابل، فإن الاحتياجات العراقية في هذا الصدد هائلة. يعتمد النقل العام بالكامل تقريباً على سيارات الأجرة الجماعية والحافلات الصغيرة، ولا يوجد مترو أو ترام، وخط السكة الحديد الوحيد العامل، الذي يربط البصرة ببغداد، قديم ومتهالك. إن تطوير شبكة النقل الجماعي في بغداد لن يحل مشكلة الاختناقات المرورية الهائلة التي تعيق الحركة فحسب، بل سيساهم أيضاً في تحسين جودة الهواء، وبالتالي الصحة العامة. لا يمكن لبغداد، التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة وتشهد حالياً نمواً وتوسعاً ديناميكياً، أن تستمر في العمل بدون مترو وترام وحافلات. وتمتلك بولندا كلاً من المعرفة المتخصصة (know-how) في تخطيط النقل الحضري، والقدرات في بناء الأسطول والبنية التحتية للمواصلات. لذلك، يمكن لبولندا أن تلعب دوراً رئيسياً في تصميم شبكات المترو في بغداد والموصل وأربيل ومدن أخرى، حيث تتمتع بخبرة حديثة في هذا المجال. على وجه الخصوص، يمكنها توفير خبرة شركات مثل ميتروبروجيكت (Metroprojekt)، التي كانت المصمم الرئيسي لمترو وارسو. هذه الخبرات حديثة، حيث يخضع مترو وارسو لتوسع مستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم مترو وارسو يأخذ في الاعتبار الظروف المعقدة تحت الأرض ويتم تنفيذه في منطقة ذات كثافة عمرانية عالية وحركة مرور كثيفة. هذا النوع من الخبرة هو بالضبط ما يحتاجه العراق لتحقيق خططه في بناء المترو. يمكن لبولندا أيضاً المساعدة في إصلاح نظام النقل العام بأكمله في بغداد والمدن العراقية الأخرى وإدخال الحافلات الحضرية والترام فيه. وفي هذا الصدد أيضاً، تتمتع بولندا بخبرة كبيرة جداً في التخطيط والتصميم. على وجه الخصوص، يمكن لبولندا تقديم الاستشارات في إنشاء هيئات حديثة لإدارة النقل العام تكون مستقلة عن الحكم المحلي ومسؤولة عن تكامل التعرفة والجداول الزمنية (للحافلات، الترام، المترو). يمكن أن يشمل العرض أيضاً تدريب المهندسين والمخططين على تحسين شبكة النقل وتطبيق أنظمة معلومات الركاب (اللوحات، التطبيقات)، بالإضافة إلى إطلاق برامج تبادل الطلاب والمهندسين من جامعة وارسو للتكنولوجيا وجامعة كراكوف للتكنولوجيا، لتدريب المتخصصين المحليين في بناء المترو، والأنفاق، وإدارة حركة المرور. العرض البولندي للأسطول يمكن لبولندا أيضاً تقديم عرض واسع النطاق لتوريد أسطول حديث يتميز بأسعار تنافسية ومصمم خصيصاً للظروف الصعبة. بولندا قوة عظمى في هذا المجال. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، حافلات سولاريس (Solaris)، وهي شركة رائدة في إنتاج الحافلات الحضرية في أوروبا، وقد أدخلت حافلات ذات أرضية منخفضة في مدن بولندا وأوروبا. تعتبر سولاريس أيضاً رائدة في قطاع الحافلات الكهربائية وحافلات الهيدروجين، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. كما أن عدد المركبات الكهربائية يتزايد بشكل حاد في العراق أيضاً. يشمل العرض البولندي للحافلات كلاً من الحافلات الحضرية وحافلات ما بين المدن، ومن بين المنتجين الآخرين أيضاً أوتوسان (Autosan) ونيسوباص (NesoBus). تقدم الأولى، بالإضافة إلى الحافلات الحضرية، حافلات متوسطة الحجم بين المدن، وهي مثالية للمسارات القصيرة. في المقابل، تقدم نيسوباص حافلات هيدروجينية حديثة. يجب على العراق أيضاً التفكير في إدخال الترام في شوارع مدنه. على الرغم من أن وسيلة النقل هذه ليست شائعة جداً في الشرق الأوسط، إلا أن بعض البلدان، مثل تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، تعمل على تطوير خطوط الترام في مدنها منذ سنوات عديدة. تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية القرن العشرين، كان هناك اتجاه يعتبر الترام وسيلة نقل قديمة وتم إلغاء العديد من الخطوط. حدث هذا في كل من بولندا والعراق. ومع ذلك، يسود الاتجاه المعاكس منذ عدة سنوات، وفي بولندا، أعيد بناء العديد من قطاعات الترام التي ألغيت قبل بضع سنوات فقط، وبدأ إنشاء خطوط جديدة. يبلغ إجمالي طول خطوط الترام حالياً في بولندا أكثر من 2400 كم، وتعد شبكات الترام في وارسو وتكتل كاتوفيتشي من الأكبر والأحدث في أوروبا. القطاع الثالث: عرض بولندا لتجهيزات السكك الحديدية والترام لذلك، يمكن لبولندا أيضاً في هذه الحالة أن تقدم عرضاً واسع النطاق للغاية. يمكن لوارسو أن تشارك بغداد خبراتها في بناء خطوط ترام حديثة في وسط المدينة، بما في ذلك الأجزاء تحت الأرض والعقد، مثل الخط الذي يتم بناؤه حالياً لربط محطة وارسو الغربية (Dworzec Zachodni) بالمركز. يمكن لشركتي مودرترانس (Modertrans) وبيسا (Pesa) البولنديتين عرض أحدث أسطول ترام، والذي يمكن رؤيته الآن في العديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وأوكرانيا وإستونيا وسلوفاكيا. تتمتع الشركات البولندية أيضاً بخبرة واسعة في بناء مسارات الترام والبنية التحتية المصاحبة، ونفذت عقوداً في هذا المجال في ألمانيا وليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وغيرها. كما أن تحديث شبكة السكك الحديدية وتوسيعها يمثل حاجة ملحة للعراق. حالياً، يربط خط السكة الحديد الوحيد العامل بين البصرة وبغداد، ولكنه يتطلب تحديثاً عاجلاً. يعمل أيضاً منذ عام مقطع بطول 100 كيلومتر من بغداد إلى الرمادي. في غضون ذلك، فإن مشروع طريق التنمية العراقي (Iraqi Development Road) الطموح، الذي يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير (Grand Faw) الجديد على الخليج العربي بأوروبا عبر تركيا، يتطلب إنشاء خط سكة حديد حديث. تعمل تركيا على تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الخاصة بها منذ سنوات عديدة، وكل ما هو مطلوب لربطها بالحدود العراقية هو بناء مقطع بطول 150 كيلومتراً فقط من قورتالان (Kurtalan). ولكن يتعين على العراق إعادة بناء شبكة السكك الحديدية الخاصة به، خاصة من بغداد إلى الموصل، ثم بناء مقطع جديد إلى الحدود التركية. ومع ذلك، هذه ليست سوى الخطوة الأولى، حيث من الضروري أيضاً ربط مدن عراقية أخرى بشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك إقليم كردستان. ومن المعروف أيضاً أن السلطات العراقية تولي هذا الأمر أهمية كبيرة، وفي حزيران/يونيو 2025، تم الإعلان عن تمويل من البنك الدولي بقيمة 930 مليون دولار أمريكي لمشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية العراقية (IREM – Iraq Railways Extension and Modernization)، والذي بموجبه سيتم تحديث خط الموصل – أم قصر، البالغ طوله الإجمالي 1047 كيلومتراً. القطاع الرابع: الخبرة البولندية في السكك الحديدية والمساهمة التاريخية تعد بولندا شريكاً مثالياً لتنفيذ هذا المشروع، حيث تتمتع بخبرة هائلة في تحديث خطوط السكك الحديدية وقدرات في إنتاج أسطول السكك الحديدية وبناء البنية التحتية، بما في ذلك الجر والمسارات، بالإضافة إلى محطات القطار الحديثة. على مدى السنوات العشر الماضية، خصصت بولندا حوالي 25 مليار دولار أمريكي لتحديث حوالي 9 آلاف كيلومتر من المسارات، وكانت النتيجة تقصير وقت السفر، على سبيل المثال، تم اختصار رحلة 320 كيلومتراً من غدانسك إلى وارسو من 3.5 ساعة إلى 2.5 ساعة. ومن المتوقع أن تؤدي المراحل التالية من التحديث، المرتبطة بمشروع السكك الحديدية عالية السرعة، إلى تقصير مسار 350 كيلومتراً من وارسو إلى فروتسواف إلى 96 دقيقة، على سبيل المثال. تعد شركتا بيسا (Pesa) ونيواغ (Newag) البولنديتان عملاقين في سوق إنتاج أسطول السكك الحديدية وتوسعان نطاقهما بشكل متزايد في

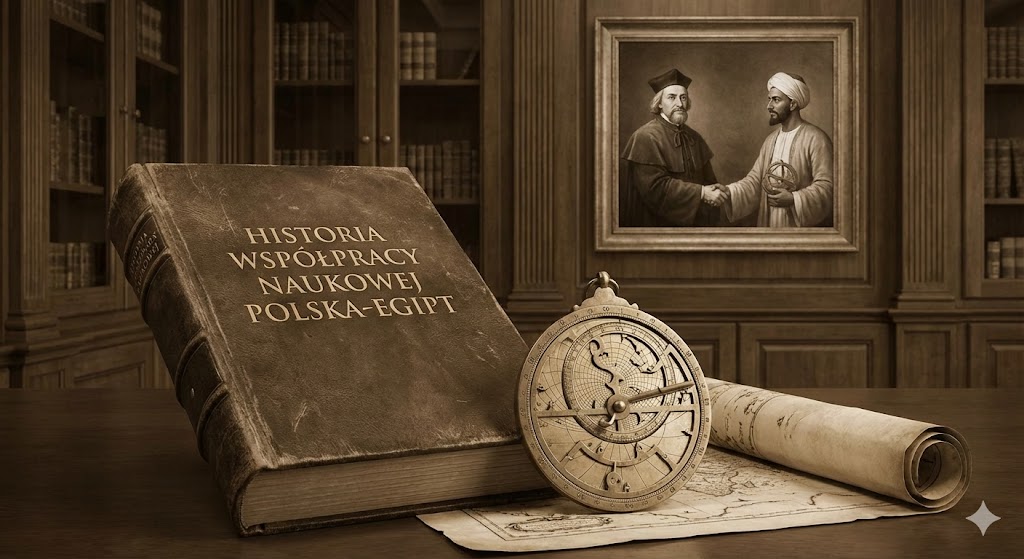

وِشَاحُ الْمَعْرِفَةِ. تَعَاوُنٌ عِلْمِيٌّ عُمْرُهُ قُرُونٌ بَيْنَ بُولَنْدَا وَمِصْر

لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ عَامٍ، تَرْتَبِطُ بُولَنْدَا وَمِصْرُ بِعَلَاقَةٍ فَرِيدَةٍ، تَصْنَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَالرُّوحُ الاِسْتِكْشَافِيَّةُ وَاحْتِرَامُ التُّرَاثِ جِسْرًا رَاسِخًا بَيْنَ أُورُوبَّا وَالْعَالَمِ الْعَرَبِيّ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْمَسَافَاتِ الْجُغْرَافِيَّةِ وَاخْتِلَافِ التَّقَالِيدِ الثَّقَافِيَّةِ، لَقِيَ الشَّعْبَانِ بَعْضَهُمَا فِي فَضَاءِ الْمَعْرِفَةِ. وَتَمْتَدُّ هَذِهِ قِصَّةُ التَّعَاوُنِ الطَّوِيلَةُ لِعُلَمَاءَ جَمَعَهُمْ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَتَجَاوَزُ الْحُدُودَ السِّيَاسِيَّةَ وَالدِّينِيَّةَ وَاللُّغَوِيَّةَ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّعَاوُنَ الأَكْدِيمِيَّ الرَّسْمِيَّ لَمْ يَتَشَكَّلْ إِلَّا فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، فَإِنَّ جُذُورَهُ تَعُودُ إِلَى الْقَرْنِ السَّابِعِ عَشَر، حِينَ كَانَتِ الصِّلَاتُ الْأُولَى بَيْنَ بُولَنْدَا وَمِصْرَ ذَاتَ طَابِعٍ مَعْرِفِيٍّ وَدِينِيٍّ وَرِحْلِيّ. وَخِلَالَ الْقُرُونِ التَّالِيَةِ تَغَيَّرَتْ أَشْكَالُ هَذِهِ الصِّلَاتِ، فَامْتَدَّتْ مِنَ الْوَصْفِ وَالْبِعَثَاتِ الدِّينِيَّةِ، إِلَى نَشَاطِ مُهَنْدِسِينَ عَسْكَرِيِّينَ وَمُسْتَشْرِقِينَ، ثُمَّ إِلَى أَبْحَاثٍ أَثَرِيَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَبَرَامِجَ مِنَحٍ دِرَاسِيَّةٍ وَأَرْشِيفَاتٍ رَقْمِيَّةٍ لِلتُّرَاثِ الثَّقَافِيّ. وَتُظْهِرُ هَذِهِ الرِّحْلَةُ التَّارِيخِيَّةُ أَنَّ الْعِلْمَ كَانَ أَثْبَتَ لُغَةٍ لِلْحِوَارِ بَيْنَ الْبُولَنْدِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْأَنْظِمَةِ وَالسِّيَاقَاتِ السِّيَاسِيَّةِ. فَفِي مَجَالِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاكْتِشَافِ وَالتَّعْلِيمِ تَشَكَّلَ رَبَاطٌ فَرِيدٌ يَرْبُطُ بَيْنَ الشَّعْبَيْنِ، رَبَاطٌ قَائِمٌ عَلَى فَهْمِ الْعَالَمِ وَالاِحْتِرَامِ الْمُتَبَادَلِ وَالسَّعْيِ الْمُشْتَرَكِ إِلَى اسْتِيعَابِ حَضَارَةِ الآخَر. وَمِنَ الْمُهِمِّ التَّأْكِيدُ عَلَى أَنَّ الْعَلَاقَاتِ الْعِلْمِيَّةَ وَالْمَعْرِفِيَّةَ بَيْنَ بُولَنْدَا وَمِصْرَ تُعَدُّ مِنْ أَقْدَمِ وَأَمْتَنِ أَوْجُهِ التَّوَاصُلِ بَيْنَ أُورُوبَّا الْوُسْطَى وَالْعَالَمِ الْعَرَبِيّ. ١. بَدَايَاتُ التَّوَاصُلِ الْعِلْمِيّ وَالْمَعْرِفِيّ (الْقَرْنَانِ السَّابِعَ عَشَر وَالثَّامِنَ عَشَر) تَعُودُ أَقْدَمُ الْإِشَارَاتِ إِلَى وُجُودِ الْبُولَنْدِيِّينَ فِي مِصْرَ إِلَى نِهَايَةِ الْقَرْنِ السَّابِعَ عَشَر. وَكَانَ طَابِعُ نَشَاطِهِمْ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ دِينِيًّا تَبْشِيرِيًّا بِالْأَسَاس، غَيْرَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ الَّتِي خَلَّفُوهَا تَضَمَّنَتْ مُلَاحَظَاتٍ جُغْرَافِيَّةً وَإِثْنُوغْرَافِيَّةً وَطَبِيعِيَّةً قَيِّمَة. وَفِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْقَرْنِ السَّابِعَ عَشَر، سَافَرَ الْمُبَشِّرُونَ وَالْعُلَمَاءُ وَرِجَالُ الدِّينِ مِنَ الْكُمْنُوَلْثِ إِلَى دِيَارِ الشَّرْقِ وَمَا بَعْدَهَا نَحْوَ أَفْرِيقْيَا، فَجَمَعُوا بَيْنَ الْغَايَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْمَلَاحِظِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّةِ. وَمِنْ نِهَايَةِ الْقَرْنِ السَّابِعَ عَشَر تَرِدُ إِشَارَةٌ إِلَى الأَخ بَاوِل مِن مَالُوبُولْسْكَا، الَّذِي وَصَلَ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ لِلْعَمَلِ فِي الْبِعْثَاتِ التَّبْشِيرِيَّةِ فِي ٢ يُولْيُو ١٦٩٥. وَفِي الْقَرْنِ الثَّامِنَ عَشَر اتَّخَذَتْ هَذِهِ الْبِعْثَاتُ طَابِعًا أَكْثَرَ تَنْظِيمًا. وَتُسَجِّلُ الْمَصَادِرُ نَشَاطَ أَشْخَاصٍ مِنْهُمْ: يَان مِن بُولَنْدَا (١٣ أَبْرِيل ١٧١١)، كَازِيمِيرْ نِيرْلِيخ مِن سِيلِيزْيَا (تُوُفِّي فِي الْقَاهِرَةِ فِي أَبْرِيل ١٧١٨)، يَان كْرِيسْبِين سوباخا مِن مُقَاطَعَةِ فِييلكُوبُولْسْكَا (نَحْوَ ١٧٢٠)، أَنْدْرِيج يُورْدَان (١٧٥٥)، وَأَنْطُونِي بُورْنِيتْسْكِي (١٧٦٢–١٧٦٣) مِنَ الْمُقَاطَعَةِ اللِّيتْوَانِيَّة. وَقَدْ خَلَّفَ هَذَا الأَخِيرُ مَذْكُورًا مَسُودَّاتٍ قَيِّمَةً عَنِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَآثَارِهَا وَعَادَاتِهَا، وَذَكَرَ – فِيمَا ذَكَرَ – «إِبَرَ كِلِيُوبَاتْرَا» وَعَمُودَ بُومْبِي. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُبَشِّرِينَ لَمْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ بِالْمَعْنَى الْحَدِيثِ، فَقَدْ قَامُوا بِمَلَاحِظَاتٍ مُنْهَجِيَّةٍ حَوْلَ الطَّبِيعَةِ وَالْمُنَاخِ وَاللُّغَةِ، وَدَوَّنُوهَا، لِيَضَعُوا أَوَّلَ لَبِنَاتِ التَّأَمُّلِ الْعِلْمِيّ الْبُولَنْدِيّ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيّ. ٢. الرُّوَّادُ وَأُسُسُ التَّعَاوُنِ (الْقَرْنَانِ الثَّامِنَ عَشَر وَالتَّاسِعَ عَشَر) الْحَمْلَةُ النَّابِلْيُونِيَّةُ وَمِيلَادُ التَّعَاوُنِ الْعِلْمِيّ الْبُولَنْدِيّ الْمِصْرِيّ فَتَحَتْ حَمْلَةُ نَابِلْيُون بُونَابَارْت إِلَى مِصْرَ عَامَ ١٧٩٨ فَصْلًا جَدِيدًا فِي تَارِيخِ التَّوَاصُلِ بَيْنَ بُولَنْدَا وَمِصْرَ، إِذْ جَمَعَتْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالسِّيَاسَةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ. فَقَدْ ضَمَّ «جَيْشُ الشَّرْقِ» ضُبَّاطًا وَمُهَنْدِسِينَ بُولَنْدِيِّينَ، لَعِبُوا دَوْرًا مُهِمًّا فِي تَنْظِيمِ الْبَعْثَةِ الْبَحْثِيَّةِ الْمُرَافِقَةِ لِلْحَمْلَةِ. وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ يُذْكَرُ يُوزِيف سُووكُوفْسْكِي، أَدْيُوتَان نَابِلْيُون، الْمُعْتَبَرُ أَحَدَ أَوَّلِ الْبُولَنْدِيِّينَ الَّذِينَ شَارَكُوا فِي مَشْرُوعٍ ذِي طَابِعٍ عِلْمِيٍّ اسْتِكْشَافِيّ عَلَى الْأَرَاضِي الْمِصْرِيَّةِ. وَقَدْ أُسْنِدَتْ إِلَيْهِ مَهَامٌّ مَدَنِيَّةٌ فِي «الْمَعْهَدِ الْمِصْرِيّ»، وَهُوَ أَكْدِيمِيَّةُ الْعُلُومِ فِي الْقَاهِرَةِ. وَعَمِلَ إِلَى جَانِبِهِ يُوزِيف شُومْلَانْسْكِي، الَّذِي دَوَّنَ مُلَاحَظَاتٍ عَنِ سُكَّانِ مِصْرَ وَعَادَاتِهِمْ وَخَاصَّةً عَنِ الْآثَارِ، فِي عَمَلٍ صَغِيرٍ حَمَلَ عُنْوَان «الْحَمْلَةُ الْمِصْرِيَّةُ سَنَةَ ١٧٩٨». كَمَا يَسْتَحِقُّ الذِّكْرَ يُوزِيف فِيلِيكْس وَازُوفْسْكِي، الَّذِي اشْتُهِرَ أَوَّلًا بِتَحْصِينِهِ خُوتِيم وَأَكِرْمَان عَلَى نَهْرِ الدِّنِسْتِر، وَإِزْمَايِل عَلَى نَهْرِ الدَّانُوب. وَفِي مِصْرَ، بَصَفَتِهِ رَئِيسَ لِوَاء الْمُهَنْدِسِينَ، أَعَدَّ خَرِيطَةَ مُحَافَظَةِ الْمَنُوفِيَّةِ فِي الدِّلْتَا، مُصَحِّحًا أَخْطَاءً فِي خَرِيطَةِ مِصْرَ الَّتِي وَضَعَهَا دَانْفِيل، لِسَيَّمَا فِي مَنْطِقَةِ دِلْتَا النِّيل. وَفِي سَنَةِ ١٨٠٠ شَارَكَ لَازُوفْسْكِي فِي إِعْدَادِ خَرِيطَةٍ طُوبُوغْرَافِيَّةٍ لِمِصْرَ نُشِرَتْ لَاحِقًا فِي بَارِيس. وَكَانَ أَيْضًا مِنْ أَكْثَرِ الْمُتَحَمِّسِينَ لِإِنْشَاءِ قَنَاةٍ مِلَاحِيَّةٍ تَعْبُرُ بَرْزَخَ السُّوَيْس، وَقَدْ كَانَتْ آثَارُ «قَنَاةِ الْفَرَاعِنَةِ» الْقَدِيمَةِ لا تَزَالُ وَاضِحَةً آنَذَاك. وَعَمِلَ فِي الْفِرْقَةِ الْإِكْسِبِيدِيشِيَّةِ النَّابِلْيُونِيَّةِ فِي مِصْرَ أَيْضًا الْمُسْتَشْرِقُ الْبَارِزُ وَاللُّغَوِيُّ الضَّلِيعُ، الْيَهُودِيّ الْبُولَنْدِيّ زَالْكِينْد سَالُومُون هُورْفِيتْس (١٧٤٠–١٨١٢)، وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ مِنْ مَدِينَةِ لُوبْلِين. وَقَدْ عَيَّنَهُ نَابِلْيُون مُدِيرًا لِمَطْبَعَةِ الطِّبَاعَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالصُّحُفِ، وَلِمَدْرَسَةٍ فَرَنْسِيَّةٍ فِي الْقَاهِرَةِ. الْمُهَاجِرُونَ وَالْمُهَنْدِسُونَ وَبُنَاةُ مِصْرَ الْحَدِيثَةِ (الْقَرْنُ التَّاسِعُ عَشَر) بَعْدَ سُقُوطِ الْاِنْتِفَاضَاتِ الْوَطَنِيَّةِ فِي الْقَرْنِ التَّاسِعِ عَشَر، أَصْبَحَتْ مِصْرُ مَلْجَأً لِلْمُهَنْدِسِينَ وَالتِّقْنِيِّينَ وَالْعَسْكَرِيِّينَ الْبُولَنْدِيِّينَ، الَّذِينَ وَجَدُوا فِيهَا لَيْسَ فَقَطْ مَأْوًى، بَلْ فُرْصَةً لِلْعَمَلِ بِمَا يُنَاسِبُ تَخَصُّصَهُمْ وَطُمُوحَهُمْ الْعِلْمِيَّةَ. وَقَدْ حُفِظَتْ فِي الْأَرْشِيفَاتِ الْمِصْرِيَّةِ وَفِي مَصَادِرِ الْمَهْجَرِ الْبُولَنْدِيَّةِ آثَارُ نَشَاطِهِمْ، وَشَمِلَتْ مَشَارِيعَ عَسْكَرِيَّةً وَمَدَنِيَّةً عَلَى حَدٍّ سَوَاء. وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ يُذْكَرُ يُولْيَان دُوشِينْسْكِي، مُدَرِّبُ سِلَاحِ الْفُرْسَانِ فِي الْجَيْشِ الْمِصْرِيّ نَحْوَ سَنَةِ ١٨٤٠، وَإِيغْنَاتْسِي تْشِيشِيفْسْكِي (١٨٧٥–١٩٢٤)، خِرِّيجُ مَعْهَدِ مُهَنْدِسِي الْمَوَاصِلِ فِي بِتَرْسْبُورْغ، الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ إِدَارَةِ سِكَّةِ حَدِيدِ أَسْتِرَاخَان لِلدِّرَاسَةِ الْهَنْدَسِيَّةِ لِلْجُسُورِ فِي دِلْتَا النِّيل. وَقَدِ اسْتَفَادَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا فِي مِصْرَ لِيُسَاهِمَ فِي بِنَاءِ جِسْرٍ فَوْقَ أَحْدِ أَذْرُعِ نَهْرِ الْفُولْغَا. وَكَانَ لِإِنْجَازَاتِ الْمُلازِم تُومَاش بَارْتْمَانْسْكِي أَهَمِّيَّةٌ خَاصَّة، فَهُوَ مُهَنْدِسٌ وَمُسْتَكْشِفٌ اكْتَشَفَ بَقَايَا قَنَاةٍ قَدِيمَةٍ كَانَتْ تَرْبِطُ نَهْرَ النِّيلِ بِالْبَحْرِ الْأَحْمَر. كَمَا شَارَكَ فِي الْحَمْلَةِ الَّتِي نَظَّمَهَا مُحَمَّد عَلِي إِلَى «جِبَالِ الْقَمَر» وَمَنَابِعِ النِّيل. الْبَاحِثُونَ وَالطَّبِيعِيُّونَ وَعُلَمَاءُ الْمِصْرِيَّات – الْعِلْمُ جِسْرٌ بَيْنَ الثَّقَافَات فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَر، بَدَأَ الْحُضُورُ الْعِلْمِيُّ الْبُولَنْدِيُّ فِي مِصْرَ يَأْخُذُ طَابِعًا مُنَظَّمًا. فَقَدْ شَارَكَ الْبُولَنْدِيُّونَ فِي بَعَثَاتٍ طَبِيعِيَّةٍ وَلُغَوِيَّةٍ وَأَثَرِيَّةٍ نُفِّذَتْ فِي إِطَارِ تَعَاوُنٍ دَوْلِيّ. وَمِنْ بَيْنِهِمْ أَلِكْسَانْدَر وَكُونْسْتَانْتِي بْرَانِيسْكِي، مُنَظِّمَا الرِّحْلَاتِ الزُّولُوجِيَّةِ (١٨٦٣–١٨٧٤)، بِمُشَارَكَةِ هِينْرِيك دْجِيدْجِيسْكِي وَأَنْطُونِي وَاغَا. وَقَدْ سَاهَمَتْ أَبْحَاثُهُمْ فِي مِصْرَ وَالنُّوبَةِ فِي إِثْرَاءِ الْمَجْمُوعَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي وَارْسُو وَكْرَاكُوف. وَفِي الْفَتْرَةِ نَفْسِهَا، تَطَوَّرَ عِلْمُ الْمِصْرِيَّاتِ الْبُولَنْدِيّ، وَهُوَ تَخَصُّصٌ كَانَ مِنْ بَنَّائِيهِ مِيخَال تِيشْكِيفِيتْش (١٨٢٨–١٨٩٧) وَيُوزِيف كُوشْتْسِيِلْسْكِي (١٨١٦–١٨٨٥). فَقَدْ أَجْرَى تِيشْكِيفِيتْش حَفَرِيَّاتٍ فِي طِيبَةَ وَالْكَرْنَك وَإِسْنَا، وَتَعَاوَنَ مَعْ أُوغُوسْت مَارِيِيت، وَقَدْ نُقِلَتْ مَجْمُوعَاتُهُ مِنَ الْآثَارِ إِلَى مُتَاحِفِ كْرَاكُوف وَبَارِيس وَلَنْدَن. أَمَّا كُوشْتْسِيِلْسْكِي فَشَارَكَ فِي تَوْثِيقِ الْمَقَابِرِ وَالْمَدَافِنِ مِنْ عَصْرِ الدَّوْلَةِ الْقَدِيمَةِ، وَتُعَدُّ مَلَاحِظَاتُهُ مِنْ أَوَائِلِ أَمْثِلَةِ التَّوْثِيقِ الْأَثَرِيّ الْبُولَنْدِيّ فِي مِصْرَ. وَفِي نِهَايَةِ الْقَرْنِ، بَدَأَ أَوَّلُ الْأَكَادِيمِيِّينَ الْبُولَنْدِيِّينَ نَشَاطَهُمْ الْعِلْمِيَّ فِي مِصْرَ، مِثْل تَادْيُوش سْمُولِينْسْكِي، تِلْمِيذ غَاسْتُون مَاسْبِيرُو، الَّذِي أَدَارَ بَيْنَ ١٩٠٧ وَ١٩٠٨ حَفَرِيَّاتٍ فِي شَاوْرِين وَالْجَمْهُود، وَتُعَدُّ تَقَارِيرُهُ لِأَكَادِيمِيَّةِ الْمَهَارَاتِ فِي كْرَاكُوف بَدَايَةَ تَشَكُّلِ عِلْمِ الْمِصْرِيَّاتِ الْبُولَنْدِيّ الْمُنَظَّم. وَفِي سَنَةِ ١٩٠٨ وَاصَلَ الْأَبْحَاثَ وْلادِيسْوَاف شْتْشِيبَانْسْكِي، أُسْتَاذُ الْآثَارِ التُّورَاتِيَّةِ فِي جَامِعَةِ وَارْسُو. ٣. الْقَرْنُ الْعِشْرُون: مِنْ تَقَالِيدِ الْمُسْتَكْشِفِينَ إِلَى الْعِلْمِ الْمُؤَسَّسِيّ الْمَحَطَّةُ الْبُولَنْدِيَّةُ لِلْآثَارِ فِي الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط – مُؤَسَّسَةُ الْعِلْمِ وَالْأَرْكِيُولُوجْيَا بَعْدَ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ، دَخَلَ التَّعَاوُنُ الْعِلْمِيّ بَيْنَ بُولَنْدَا وَمِصْرَ مَرْحَلَةً جَدِيدَةً طَبِيعَتُهَا التَّأْسِيسُ وَالتَّنْظِيمُ الْمُؤَسَّسِيّ. فَقَدْ أَصْبَحَتْ بُولَنْدَا، بِفَضْلِ مَكانَةِ مَدْرَسَتِهَا الْأَثَرِيَّةِ، أَحَدَ أَهَمِّ الشُّرَكَاءِ الْعِلْمِيِّينَ لِمِصْرَ فِي مَجَالِ الدِّرَاسَاتِ الْمُتَوَسِّطِيَّةِ وَحِفْظِ التُّرَاثِ. وَفِي سَنَةِ ١٩٥٩ أَسَّسَ الْبُرُوفِيسُور كَازِيمِيش مِيخَاوُوسْكِي – وَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ عُلَمَاءِ الْآثَارِ وَالْمِصْرِيَّاتِ فِي الْعَالَم – «الْمَحَطَّةَ الْبُولَنْدِيَّةَ لِلْآثَارِ فِي الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط» (PCMA) فِي

بولندا–مصر: مستقبل مشترك وشراكات في القطاعات الرئيسية

تربط بولندا ومصر علاقات طويلة الأمد وودية تعود بدايتها إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1927. وتُعدّ مصر شريكاً رئيسياً لبولندا في العالم العربي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. وقد أضفت الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة على هذا التعاون. وفي ظل التحديات العالمية، يبحث البلدان معاً عن مجالات جديدة للتعاون تُحقق فوائد ملموسة لمجتمعيهما وتدعم استقرار المنطقة. وفيما يلي نعرض آفاق تطوير الشراكة في القطاعات الرئيسية. التعاون الاقتصادي والتجاري يتزايد نطاق التعاون الاقتصادي، مع إمكانات لمزيد من النمو: فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين بولندا ومصر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، متجاوزاً 900 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتشكّل بنية هذا التبادل، المتوازنة نسبياً والمكمّلة للطرفين، أساساً متيناً لتعزيز التعاون في المستقبل. وتقدّم بولندا لمصر الآلات والمعدات والمواد الغذائية والمكوّنات الصناعية، استجابة لاحتياجات الاستهلاك والتحديث المتزايدة في سوق يضم 110 ملايين نسمة. وفي المقابل، توفّر مصر لبولندا منتجات نسيجية عالية الجودة، والقطن، والمنتجات الزراعية والاستوائية التي لا ينتجها السوق المحلي بالقدر الكافي. ويمكن لتعزيز الروابط اللوجستية والاستثمارات وسلاسل التوريد، بما في ذلك عبر التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن يحوّل العلاقات التجارية خلال السنوات القادمة إلى شراكة صناعية مستدامة تقوم على الاستثمارات والتصنيع المشترك. تشكل الاستثمارات رافعة للشراكة التنموية: فقد أطلق استئناف أعمال اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي بعد ثلاثين عاماً مرحلة جديدة في العلاقات الاستثمارية. وتم تحديد ستة عشر قطاعاً ذا أولوية، بدءاً من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مروراً بالطاقة الخضراء، وصولاً إلى المدن الذكية، مما يمنح التعاون توجهاً استراتيجياً واضحاً. ويعد استثمار شركة Feerum في مصنع لإنتاج معدات تخزين وتجفيف الحبوب في المنطقة الاقتصادية في بورسعيد مثالاً على هذه النوعية الجديدة من الشراكة. فهذا المشروع لا يعزز الحضور الصناعي البولندي في مصر فحسب، بل يساهم أيضاً في دعم الهدف المصري الرئيسي المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي، مما يجعله نموذجاً محتملاً لتخصص بولندا في التقنيات الزراعية الداعمة لتحول قطاع الغذاء المصري. وفي السنوات المقبلة سيسهم تطوير مشاريع مشتركة في المبادرات المصرية الضخمة للبنية التحتية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتحديث شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى بناء روابط مؤسسية دائمة (بما في ذلك التعاون بين المناطق الاقتصادية)، في تحويل العلاقات البولندية المصرية من علاقات قائمة على المعاملات إلى شراكة ممنهجة. وتكسب مصر شريكاً من الاتحاد الأوروبي، بينما تحصل بولندا على بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. يُعدّ النمو الاقتصادي منصة استراتيجية مشتركة: ترى كلتا الدولتين إمكانية حقيقية في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، مع انتقال التركيز من تداول السلع إلى بناء روابط قطاعية دائمة. وتخطط مصر لزيادة صادراتها من المواد الخام الاستراتيجية مثل الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء، بما يلبّي احتياجات الصناعة البولندية واستقرار الأسعار. أما بولندا، بصفتها مورّداً للتقنيات الزراعية المتقدمة والآلات والمنتجات الغذائية، فإنها تندمج طبيعياً مع خطط مصر لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرات التصنيع ضمن إطار برنامج “مليون ونصف فدان”. وقد عُقدت في يوليو 2025 محادثات بين سفير جمهورية بولندا وممثلي الجانب المصري المسؤول عن هذا المشروع، حيث تمت مناقشة مجالات تعاون محددة تشمل الميكنة والزراعة الذكية والتصنيع الزراعي.ويمكن لبولندا أن تدعم هذا المسار ليس فقط عبر المعدات، بل أيضاً من خلال نقل الخبرات، وإنشاء مراكز بحث وتطوير، وتدريب المتخصصين. وستكون البعثات التجارية والاستثمارية في قطاعات مثل البناء الحديث والبنية التحتية والنقل السككي والتقنيات الرقمية واللوجستيات ذات أهمية محورية. وعلى المدى الاستراتيجي الطويل، يمكن لبولندا أن تصبح شريكاً تكنولوجياً وغذائياً لمصر، بينما يمكن لمصر أن تتحول إلى منصة توزيع لبولندا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقنيات الحديثة والأمن السيبرانيتشكل التحول الرقمي محفزاً للتعاون التكنولوجي: فبولندا ومصر تتعاملان مع الرقمنة باعتبارها ركناً استراتيجياً في تحديث اقتصاديهما. وتنفيذ مصر لمشروعات رقمية طموحة، مثل بناء أربعة عشر مدينة من مدن الجيل الرابع، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وأنظمة النقل الذكية، يعزز هذا الاتجاه. وتمتلك بولندا قدرات متقدمة في الإدارة الرقمية والأمن السيبراني، وقد اتفقت مع مصر خلال زيارة رئيس جمهورية بولندا في عام 2022 على تكثيف تبادل الخبرات في هذا المجال. وتشمل المجالات المحتملة للتعاون أيضاً توطين التقنيات البولندية في مصر، وتطوير مشروعات تكنولوجيا معلومات مشتركة، ودعم إنشاء البنية التحتية للخدمات الرقمية. وتعمل الشركات البولندية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل Comarch، بالفعل على توسيع نشاطها في أسواق الشرق الأوسط، فيما يمثل السوق المصري الكبير، ذو الطلب المتزايد على حلول المدن الذكية والحكومة الإلكترونية، اتجاهاً طبيعياً للتوسع. ويمتلك التعاون في هذا القطاع إمكانات طويلة الأمد تشمل نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وبناء منظومة ابتكار تدعم التحول الرقمي في كلا البلدين. يُعدّ الأمن السيبراني أولوية استراتيجية مشتركة: مع تطور الاقتصادين الرقميين في بولندا ومصر، يزداد التركيز على التحديات المرتبطة بأمن البنية التحتية الحيوية، وحماية البيانات، ومكافحة المعلومات المضللة. ومع تزايد رقمنة الخدمات العامة والمالية والصحية، يكتسب التعاون في هذا المجال أهمية استراتيجية متزايدة. وتمتلك بولندا، بصفتها عضواً فاعلاً في مبادرات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، خبرات متقدمة في بناء الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث، وتطبيق معايير حماية البيانات. وفي المقابل، تعمل مصر على تطوير قدراتها المؤسسية والقانونية، وتبحث عن شركاء لتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات. ومن الممكن مستقبلاً تعزيز التعاون من خلال برامج تدريبية، واستشارات خبراء، ومشاريع أكاديمية وبحثية تشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتشفير، وتأمين أنظمة الإدارة العامة. وتمثل الاستثمارات في هذا التعاون اليوم ليس فقط جزءاً من الأمن الرقمي المشترك، بل أيضاً محفزاً لبناء قطاع تكنولوجي حديث ضمن إطار العلاقات البولندية المصرية. التعاون الدفاعي والأمني شراكة من أجل الاستقرار: تعمل بولندا ومصر بشكل متواصل على بناء صورتهما كركيزتين للاستقرار في مناطقهما، أي في أوروبا الوسطى والشرقية من جهة، والشرق الأوسط من جهة أخرى. وتشترك الدولتان في مصالح أمنية تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي لعدم استقرار المناطق المجاورة، وهي مجالات ستتطلب مستقبلاً تعميق التعاون التشغيلي والسياسي بينهما. وتضطلع مصر بدور محوري في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشارك بفاعلية في جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، مما يجعلها نقطة مرجعية استراتيجية لبولندا في الجنوب. وفي المقابل، تقدم بولندا خبراتها في مجال التحول السياسي، والاندماج الأوروبي الأطلسي، وتطوير هياكل الأمن والدفاع، وهي خبرات قد تشكّل مستقبلاً أساساً للتعاون التدريبي والاستشاري.وتؤكد الدولتان في الأمم المتحدة دعمهما لحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام القانون الدولي. وتشكل هذه القيم المشتركة أساساً لتطوير حوار استراتيجي دائم، قد يكتسب في ظل التوترات العالمية ديناميكية جديدة وأهمية متزايدة تمتد من أوروبا إلى شمال أفريقيا. تُعدّ مكافحة الإرهاب مجالاً للتعاون المستقبلي: يخوض مصر منذ سنوات عمليات واسعة ضد التنظيمات الإرهابية، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء، مستندة إلى استراتيجية شاملة تشمل العمليات العسكرية، وقطع مصادر تمويل التطرف، والقضاء

بولندا ولبنان – شراكة من أجل ازدهار الشعبين

مع نهاية عام 2025 يمكن وصف العلاقات الاقتصادية بين بولندا ولبنان بأنها علاقات شراكة تتطور بشكل ثابت ومتصاعد. وعلى الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل بين البلدين، فإنهما يرتبطان بتاريخ غني من التواصل وتعاون متنامٍ يشمل المساعدات الإنسانية والتبادل التجاري والاستثمارات. تقوم هذه العلاقات على البراغماتية والمصالح المتبادلة والثقة، وهي عناصر تمنحها طابعًا مستقرًا وطويل الأمد. بدايات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تعود جذور الاتصالات الرسمية بين بولندا ولبنان إلى فترة ما بين الحربين العالميتين. فمنذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1933 كان في بيروت عملاء قنصليون للجمهورية البولندية يتولون الشؤون التجارية والبحرية في أراضي لبنان وسوريا. وقد شكّل ذلك أول هيئة تمثيلية دائمة لبولندا في المنطقة، أُنشئت بشكل أساسي لدعم التبادل الاقتصادي وحماية مصالح الشركات البولندية. أما المسائل الإدارية والمدنية الأخرى فكانت آنذاك ضمن اختصاص القنصلية البولندية في مرسيليا. ومع تزايد أهمية بيروت كمركز للتجارة والملاحة البحرية، تم في عام 1939 إنشاء نائب قنصلية للجمهورية البولندية في العاصمة اللبنانية، والتي جرى تحويلها في الأول من نيسان/أبريل 1940 إلى قنصلية عامة للجمهورية البولندية. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1943 حصل القنصل العام البولندي في بيروت في الوقت نفسه على اعتماد لدى الحكومة اللبنانية بصفته ممثلاً دبلوماسياً لحكومة بولندا في المنفى في لندن، برتبة وزير مفوض. وقد تم في الأول من آب/أغسطس 1944 إرساء العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين بولندا ولبنان، مما توّج عملية طويلة لبناء الحضور البولندي في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن نشاط الخدمة القنصلية البولندية في بيروت منذ ثلاثينيات القرن العشرين لم يقتصر على القضايا الدبلوماسية، بل شمل أيضًا الجوانب الاقتصادية، من خلال دعم التجارة البحرية وتصدير البضائع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. التجارة – من التفاح البولندي إلى زيت الزيتون اللبناني شهد التعاون الاقتصادي بين بولندا ولبنان في السنوات الأخيرة انتعاشًا واضحًا. فبعد فترة من الجمود المرتبط بالأزمة الاقتصادية في لبنان، استعاد التبادل التجاري ديناميكيته من جديد. ففي عام 2018 تجاوزت المبادلات التجارية للمرة الأولى منذ عقد واحد حاجز 100 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2024 بلغ حجم الصادرات البولندية نحو 96 مليون دولار، وهو رقم يؤكد الإمكانات المستقرة للسوق رغم صعوبة الظروف الاقتصادية الكلية. تصدّر بولندا إلى لبنان مجموعة متنوعة من السلع تشمل الآلات والمعدات والأجهزة المنزلية والمنتجات الزراعية والغذائية والمواد الصناعية ومواد البناء. ومن بين السلع ذات الأهمية الأكبر توربينات الغاز والإطارات والأجبان واللحوم والحبوب والمواشي الحية. أما لبنان فيصدّر إلى بولندا كميات أقل بكثير، إذ بلغت قيمة الواردات في عام 2019 نحو 13 مليون دولار أمريكي، غير أنّها منتجات متخصصة وذات جودة عالية، مثل الأمعاء الطبيعية لصناعة اللحوم، والكابلات الكهربائية، وزيت الزيتون، والنبيذ، والفواكه الطازجة. ويُعدّ التبادل التجاري غير متوازن، إذ يميل الميزان التجاري لصالح بولندا منذ سنوات. ومع ذلك يتطور التعاون بروح المصالح المتبادلة. فبولندا، المعروفة بصادراتها من الأغذية والأثاث ومواد البناء، تجد في لبنان سوقًا واعدة، خصوصًا في القطاع الغذائي. ونظرًا لضيق المساحات الزراعية، يستورد لبنان معظم غذائه، مما يخلق طلبًا دائمًا على التفاح البولندي ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب والمعلبات الزراعية. ويظهر إمكان التعاون أيضًا في قطاعي البناء والطاقة. فبرامج إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية في لبنان بعد فترات الأزمات تفتح المجال أمام الشركات البولندية المتخصصة في السيراميك والأدوات الصحية والأبواب والنوافذ وتقنيات العزل الحراري. كما يمكن لبولندا، بخبرتها في كفاءة الطاقة، دعم الجهود اللبنانية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والبناء الصديق للبيئة. أصبح التبادل التجاري بين البلدين أكثر توازناً واتجاهاً مزدوجًا. فالبولنديون بدأوا يقدّرون المنتجات والمطبخ اللبناني، وهو ما يظهر في تزايد عدد المطاعم اللبنانية في المدن البولندية. كما باتت المنتجات الغذائية اللبنانية، ولا سيما النبيذ وزيت الزيتون والتوابل والفواكه الطازجة، تظهر بشكل متزايد في السوق البولندية. وتبرز الفواكه تحديدًا كقطاع ذي إمكانات كبيرة؛ إذ يمكن للفراولة والتين والعنب والحمضيات اللبنانية، التي تنضج على مدار معظم شهور السنة، أن تُصدَّر إلى بولندا خارج موسم الحصاد المحلي. مثل هذا التوسّع في الاستيراد لا يثري خيارات المستهلك البولندي فحسب، بل يدعم أيضًا الزراعة اللبنانية، مما يجعل التبادل التجاري مفيدًا اقتصاديًا واجتماعيًا لكلا الطرفين. الاستثمارات والأعمال – رأس المال يتدفق في الاتجاهين لم يقتصر بناء الجسر بين وارسو وبيروت على التجارة فحسب، بل يشمل اليوم أيضًا الاستثمارات. فقبل عام 2020 كانت الاستثمارات البولندية المباشرة في لبنان رمزية للغاية (نحو 0.1 مليون دولار فقط حتى نهاية عام 2018)، وهو ما كان مرتبطًا بحذر قطاع الأعمال تجاه عدم الاستقرار في المنطقة. في المقابل، كان رأس المال اللبناني منذ سنوات طويلة يبحث عن فرص خارج البلاد، تقليديًا في الدول الفرنكوفونية والولايات المتحدة ودول الخليج، إلا أن جزءًا من هذه الأموال وصل أيضًا إلى بولندا. ورغم أن الاستثمارات اللبنانية في بولندا صغيرة الحجم (نحو 15 مليون دولار في 2018)، إلا أنها تتركز في قطاع الصناعات الغذائية (مثل معالجة الأغذية وتجارة المنتجات الاستوائية)، وصناعة الورق، وحتى في الفندقة والمطاعم. ويمكن العثور في المدن البولندية على مطاعم يديرها لبنانيون تجذب الزوار بروائح لحم الضأن المشوي وتوابل الشرق الأوسط. وهي تفاصيل صغيرة ولكنها تعبّر عن الوجود التجاري اللبناني على ضفاف فيستولا. ومن قصص النجاح البارزة شركة Technica، وهي مؤسسة عائلية لبنانية متخصصة في تصنيع خطوط الإنتاج الحديثة للعلامات التجارية العالمية. ففي عام 2019 قررت الشركة افتتاح مقرها الأوروبي في بولندا تحديدًا. لماذا؟ تجيب سينتيا أبو خاطر من مجلس إدارة Technica: “اخترنا بولندا لأن لديكم بالفعل أشخاصًا أكفاء يتمتعون بحسّ تجاري. بالمقارنة مع بقية دول أوروبا، تُعد بولندا جذابة من حيث التكلفة، فضلًا عن موقعها في قلب القارة”. تمثل هذه الخطوة مثالًا واضحًا على التداخل بين رأس المال والخبرة. فالشركة اللبنانية تستفيد من الموقع البولندي ومن الكوادر المحلية، وتوفر فرص عمل للبولنديين، وفي الوقت نفسه تجلب إلى بولندا خبرتها الدولية وشبكة علاقاتها. وتكشف مثل هذه الأمثلة أن إمكانات التعاون الاستثماري ما تزال في بدايتها. فمع تحسن الأوضاع في لبنان مستقبلًا، يمكن توقع اهتمام أكبر من الشركات البولندية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية هناك، سواء في إعادة بناء شبكة الطاقة أو تحديث منظومة إدارة المياه. وقد تعهدت بولندا بالفعل خلال مؤتمر المانحين عام 2018 بتقديم 10 ملايين دولار لدعم بناء منازل جاهزة للاجئين السوريين في لبنان. وقد استُخدمت هذه المخصصات لإنشاء مجمع سكني لنحو ألف عائلة سورية، في مشروع شاركت فيه شركات بولندية قدّمت تقنيات المنازل الجاهزة. إنها استثمارات إنسانية لكنها شكلت في الوقت ذاته دفعة للنشاط الاقتصادي. التضامن في الأوقات الصعبة: المساعدات البولندية للبنان كانت السنوات الأخيرة فترة استثنائية من التحديات بالنسبة للبنان. فالأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019، والتضخم الحاد، وكارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020 أضعفت بشكل كبير أسس الدولة واقتصادها. وزادت تداعيات الحروب في المنطقة من صعوبة الوضع. فقد أدى الصراع في سوريا

بولندا ولبنان – تاريخ من الصداقة والحوار الثقافي

ترتبط بولندا ولبنان بتاريخ غني ومفاجئ من التواصل. وعلى مدى القرون، توثقت الروابط الروحية والفنية والاجتماعية، مُشكّلةً صورة ملهمة للتداخل المتبادل بين الثقافات. من الحجاج في العصور الوسطى، مروراً بالشعراء الرومانسيين، والمبشرين، واللاجئين الفارين من الحروب، وصولاً إلى الجالية البولندية المعاصرة في لبنان، تتكوّن هذه السيرة من حكاية عن الضيافة والقيم المشتركة وصداقة شعبين. اللقاءات التاريخية: من الحجاج إلى الرومانسيين تعود أولى الإشارات إلى وجود البولنديين في لبنان إلى زمن الحملات الصليبية. وعلى الرغم من أن الفرسان البولنديين لم يشاركوا بكثافة في الحروب الصليبية، نعلم أنّ كبار النبلاء والحجاج البولنديين وصلوا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى الأراضي اللبنانية في طريقهم إلى الأرض المقدسة. ومن بين الحجاج الذين تركوا ملاحظات ثمينة عن رحلته عبر لبنان كان الأمير نيكولا كريشتوف رادجيويّ «سيوروتكا»، الذي قام برحلته إلى الأرض المقدسة بين عامي 1582 و1584، ودوّن خلالها مشاهداته عن طرابلس وغابات الأرز والقمم اللبنانية المغطاة بالثلوج. أما الفصل المهم التالي في العلاقات المتبادلة القائمة على الثقافة، فكان رحلة يوليـوش سـوافـاتسكي. ففي عام 1837 زار الشاعر البولندي الكبير بيروت وطرابلس ودير القديس أنطونيوس الماروني في غزير. وهناك، «في بلد الأرز»، وضع الشاعر المسودّة الأولى من ملحمته أنهيلي، إحدى روائع الرومانسية البولندية. وفي رسائله إلى والدته، لم يُخفِ سـوافـاتسكي إعجابه بلبنان، وكتب عن مناظره الخلابة وأجوائه الروحية. وبعد سنوات سجّل في يومياته: «أودّ أن أجد نفسي مرة أخرى في لبنان». وقد شكّل هذا المقام في الدير اللبناني نقطة تحوّل في حياة الشاعر الفنية والإنسانية. ففي غزير عاش سـوافـاتسكي تجربة روحية عميقة، وبفضل لقائه بأحد اليسوعيين البولنديين، أجرى اعترافاً دام ليلة كاملة (في ليلة سبت النور عام 1837) وتصالح مع الله. وقد تركت هذه التجربة الصوفية في لبنان أثراً عميقاً في أعماله وجعلتها جسراً بين الثقافات. أما اليسوعي الذي أثّر في مسيرة سـوافـاتسكي فهو الأب ماكسيميليان ستانيسواف ريـوّو، اليسوعي البولندي، الرحّالة والمبعوث البابوي. ولد الأب ريـوّو عام 1802 في أطراف الكومنولث البولندي، وجاب الشرق الأوسط وتعمّق في اللغة العربية وعاداتها، لذلك كلفه الفاتيكان عام 1836 بمهمة التواصل مع الكنائس الشرقية وتأسيس مدرسة في الشرق. وبفضل جهوده تأسس في بيروت عام 1839 الكلية الآسيوية (Collegium Asiaticum) التي أدّت دوراً رائداً في التعليم العالي في الشرق الأوسط. وفي عام 1875 تحولت الكلية إلى جامعة القديس يوسف (Université Saint-Joseph, USJ) التي تُعد اليوم واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة. ومن اللافت أن الجامعة لا تزال تذكر مؤسسها البولندي: ففي الذكرى المئوية لوفاته، عام 1948، كُشف عن لوحة تذكارية في مبنى الجامعة تكريماً لهذا المبشر البارز. كما قدّم الأب ريـوّو خدمة مهمة للمجتمع المحلي، إذ أهدى عام 1839 إلى كنيسة سيّدة الخلاص في بكفيا أيقونة للعذراء مريم رسمها فنان إيطالي بناء على طلبه، ولا تزال معلّقة في الكنيسة حتى اليوم، شاهدة على التداخل الثقافي الحي في لبنان. البولنديون في الخدمة الروحية والاجتماعية للبنان إن العلاقات الثقافية بين بولندا ولبنان ليست مجرد قصص فردية لشعراء أو رجال دين، بل تشمل أيضاً انخراطاً أوسع للبولنديين في حياة بلد الأرز. ففي القرن التاسع عشر، وبعد سقوط الانتفاضات الوطنية في بولندا، بحث العديد من الوطنيين البولنديين عن ملجأ وفرصة لمواصلة النضال من أجل الحرية إلى جانب حلفائهم في الدولة العثمانية. وقد رحّبت تركيا بانضمام الضباط البولنديين ذوي الخبرة إلى جيشها، بل إنّ بعضهم، مثل الجنرال يوزِف بيم، اعتنق الإسلام ليتمكن من الخدمة في جيش السلطان. وفي هذا السياق، تُعد مهمة ميخاو تشايكوفسكي، المعروف باسم صادق باشا، من أكثر الأحداث دلالة. فقد تولّى هذا المهاجر البولندي في خدمة السلطان قيادة الوحدات التي أُرسلت إلى لبنان عام 1860 لحماية المسيحيين هناك، ولا سيما الموارنة، من الاضطهاد خلال المواجهات الدامية مع الدروز. وفي السنوات التالية، وصلت إلى لبنان تشكيلات إضافية من الوحدات البولندية المؤلفة من جنود مسيحيين. وفي عام 1865 شُكّل حتى فوج كامل من سلاح الفرسان، كان معظمه من البولنديين، وبفضل ما حققوه من إنجازات ضُمّ هذا الفوج إلى الحرس السلطاني وأُرسل للخدمة في لبنان، حيث بقي هناك أربعةً وعشرين عاماً. وكان جميع ضباط هذه الوحدات من البولنديين، وكانت زيّاتهم وراياتهم تحمل رموزاً تشير إلى الألوان البولندية. وقد أشرف البولنديون على حماية السكان المسيحيين في لبنان، الأمر الذي أتاح لهم استعادة نشاطهم التجاري على سواحل البحر المتوسط بشكل متزايد. وبهذه المناسبة، يجدر ذكر ابن ميخاو تشايكوفسكي، فلاديسواف تشايكوفسكي، الذي تولّى منصب حاكم لبنان تحت الحكم العثماني بين عامي 1902 و1907، وحمل حينها لقب مظفّر باشا. وعلى الرغم من أن فترة حكمه لم تشهد إصلاحات كبيرة، فإن مجرد إسناد هذا المنصب الرفيع إلى مهاجر بولندي يعبّر عن الثقة الكبيرة التي حظي بها البولنديون في المنطقة. المصائر الحربية: اللاجئون البولنديون في كرم الضيافة اللبنانية (1943–1950) يُعدّ أحد أكثر الفصول تأثيراً في العلاقات البولندية اللبنانية قصةُ اللاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية. فبعد توقيع اتفاقية سيكورسكي–مايسكي، سار آلاف البولنديين، وبينهم نساء وأطفال، جنوباً بحثاً عن ملاذ إلى جانب الحلفاء. وفي الفترة بين 1943 و1946 وصل نحو ستة آلاف بولندي إلى لبنان عبر فارس، بعد إجلائهم من الاتحاد السوفييتي. وقد اعتبرتهم الحكومة اللبنانية، رغم ما كانت تواجهه من صعوبات، حلفاء رسميين ووافقت على أن تتولى البعثة الدبلوماسية البولندية رعايتهم. وهكذا بدأ فصل مميز من الوجود البولندي في لبنان، وكان للحياة الثقافية دور بارز فيه. في البداية، أُسكن البولنديون في مخيم انتقالـي في بيروت، لكن سرعان ما نُقل الكثير منهم إلى بلدات جبلية مضيافة، ما زالت أسماؤها تثير الحنين لدى العائلات البولندية حتى اليوم. وفي تلك الأماكن تأسست مدارس بولندية بلغ عددها خمسة عشر مؤسسة تعليمية بمستويات مختلفة، كما افتُتحت مستشفيات ودور للأيتام، وأُنشئ في غزير كنيسة وكنيسة صغيرة بولنديتان. وفي جوار التجمعات السكنية البولندية كانت تعمل مكتبات (إحداها ضمت نحو 500 كتاب) إضافة إلى بيوت ثقافية تُنظم فيها العروض والمحاضرات والحفلات الموسيقية. ومنذ نوفمبر 1941 بدأت إذاعة «ليفانت» البيروتية ببث برامج باللغة البولندية موجّهة إلى القوات البولندية في الشرق الأوسط، وبحلول فبراير 1942 صارت البرامج تُبث مرتين يومياً. كما افتتحت مصحات بولندية في بلدتي بحمدون وبحَنّس، حيث استعاد الجنود والمدنيون صحتهم في أحضان الطبيعة اللبنانية الودودة. وقد أتاحت الضيافة اللبنانية للاجئين البولنديين أن يعيشوا حياة طبيعية نسبياً. فالأطفال واليافعون واصلوا دراستهم (في عام 1947 وحده التحق 1286 تلميذاً بالمدارس البولندية، وعددها الإجمالي خمسة عشر مدرسة في مختلف أنحاء البلاد). أما الطلاب الأكبر سناً والجنود فتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المحلية (بلغ عددهم بين 1942 و1950 نحو 400 شخص، حصل نحو نصفهم على شهادات جامعية). وازدهرت أيضاً الأنشطة الفنية والدينية. فقد أسس الشباب البولندي فرق الكشافة والجوقات الموسيقية. ووصلت إلى بيروت كذلك المغنية والممثلة البولندية الشهيرة هانكا أوردونوڤنا التي

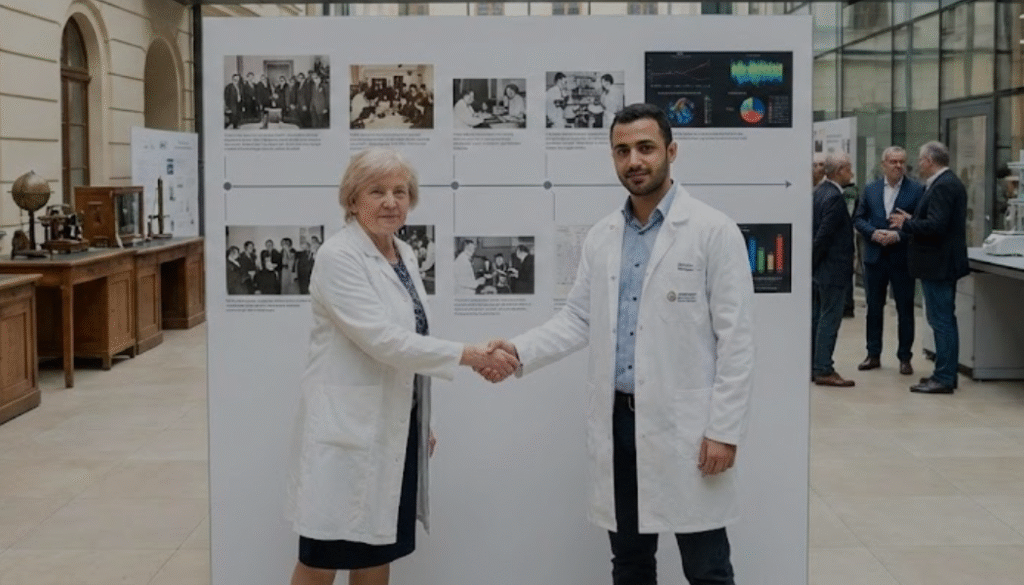

التعاون العلمي البولندي-اللبناني – التقاليد والحداثة

ترتبط التقاليد العلمية التي تجمع بين بولندا ولبنان بتاريخ طويل يعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد بدأت هذه التقاليد بجهود الأب اليسوعي البولندي ماكسيميليان ستانيسواف ريووا، وهو مبشّر وعالِم بارز لعب دوراً محورياً في تطوير التعليم في الشرق الأوسط. وفي عام 1839، وبمبادرته، تأسّس في بيروت الكلّية الآسيوية (Collegium Asiaticum)، وهي مدرسة يسوعية تحوّلت عام 1875 إلى جامعة القديس يوسف (Université Saint-Joseph, USJ). كانت هذه أول مؤسسة تعليم عالٍ حديثة في المنطقة، وشكّلت بداية رمزية لحضور الفكر التربوي البولندي في لبنان. إنّ نشاط الأب ريووا، الذي أتقن اللغة العربية واطّلع على ثقافة الشرق الأوسط، لم يترك أثراً في تاريخ التعليم فحسب، بل بقي أيضاً حيّاً في ذاكرة المجتمع المحلي. فما زالت جامعة القديس يوسف تستذكر مؤسّسها البولندي، وقد كشفت بعد مئة عام على وفاته لوحة تذكارية مخصّصة له في بيروت. ومن هذه الحقبة أيضاً تنبع حلقة أخرى من الروابط الفكرية البولندية-اللبنانية، وهي زيارة الشاعر يوليوش سوافاتسكي عام 1837. ففي دير غزير وضع الشاعر النسخة الأولى من عمله أنخيلي، وهو عمل استلهمه من الأجواء الروحية للبنان. وقد شكّل هذا اللقاء بين الثقافات والأفكار إحدى البدايات التي نمت منها لاحقاً تقاليد راسخة للحوار العلمي والثقافي بين البلدين. علم الآثار وحماية التراثمنذ تسعينيات القرن العشرين يتطور التعاون البولندي-اللبناني في مجال علم الآثار بشكل ديناميكي. فمنذ عام 1996 يجري علماء الآثار من جامعة وارسو، بالتعاون مع الشركاء اللبنانيين، حفريات منتظمة في المستوطنات القديمة خيم وجِيّة (Porphyreon) على الساحل الفينيقي. وخلال أكثر من عشرين موسماً من البحث، اكتشفت البعثة البولندية بقايا مستوطنتين محفوظتين جيداً من العهدين الروماني والبيزنطي، بما في ذلك منازل، ومعبد روماني، وكنائس مسيحية مبكرة مزوّدة بفسيفساء، ومعصرة زيتون. وقد وفّرت هذه الاكتشافات معرفة قيّمة حول الحياة اليومية والاقتصاد في لبنان القديم. وبالتوازي مع ذلك، قام المرمّمون من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو بترميم مئات الأمتار المربعة من الفسيفساء واللوحات الجدارية، منقذين العديد من الآثار من التلف. وقد تُوّج هذا الإنجاز بمعرض بعنوان “الناس، الأماكن، الآثار. 20 عاماً من التعاون البولندي-اللبناني في علم الآثار والترميم (1996–2016)” الذي نظّمه في بيروت كلٌّ من مركز الآثار في البحر المتوسّط بجامعة وارسو، وسفارة جمهورية بولندا في لبنان، والمعهد الفرنسي. الدعم للتعليم والبنية التحتية العلميةيشمل التعاون العلمي الحديث بين بولندا ولبنان ليس البحوث فحسب، بل أيضاً إجراءات تنموية ملموسة. ويُعدّ لبنان أحد البلدان ذات الأولوية في برنامج المساعدات البولندية، الذي تُنفَّذ في إطاره منذ عدة سنوات مشاريع تدعم التعليم والبنية التحتية المدرسية والسلامة العامة. ويشكل تحديث المؤسسات التعليمية أحد المجالات الأساسية. ففي العديد من المدارس تم تركيب ألواح شمسية توفّر تدفقاً مستمراً للطاقة رغم الأزمة الكهربائية. وعلى سطح مدرسة سان سافور في جونيه (Djayta) ثُبِّتت بطاريات شمسية، كما أُنشئ في المدرسة نفسها مختبر علمي حديث مجهّز بمعدات احترافية لإجراء التجارب. وقد سمح ذلك للطلاب الأكبر سناً بالتعلم من خلال الممارسة، وتطوير مهارات ضرورية للاقتصاد المعاصر. ويمثّل مكافحة الإقصاء الرقمي جزءاً مهماً من هذه الجهود. ففي مركز الرعاية Foyer de la Providence في بيروت، الذي يعتني بالأطفال الأيتام والمحتاجين، أُنشئت مختبرات حاسوب متنقلة وثابتة. وقد مكّنت هذه المختبرات الطلاب من الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة ورفعت مستوى جودة التعليم. كما تدعم بولندا البنية التحتية والسلامة العامة. ففي مراكز الدفاع المدني اللبناني في بيروت، جرى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مع تركيب إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. وبالتعاون مع مؤسسة IHelp Institute البولندية، تم تدريب كوادر الدفاع المدني والصليب الأحمر والدفاع ضد الحرائق، مع توفير معدات جديدة وتعزيز جاهزيتهم التشغيلية. وفي إطار مشاريع التعليم الدامج في شمال لبنان، أُنشئت في بلدة زغرتا ورشة طبخ مخصّصة للأطفال والبالغين من ذوي التوحّد، تهدف إلى تطوير مهارات حياتية عملية. كما جرى بالتعاون مع المنظمة البولندية للإغاثة الإنسانية دعم مركز تدريبي في منطقة الطيونة في بيروت، يقدّم دورات مهنية للنساء والشباب. وتُظهر هذه المبادرات الواسعة النطاق أن بولندا تدعم بشكل فاعل تنمية رأس المال البشري والعلمي في لبنان. فتحسين ظروف التعلّم، بدءاً من توفير الطاقة وتجهيز المدارس وصولاً إلى التدريب المهني، ينعكس في فرص تنموية حقيقية للجيل اللبناني الشاب. الشراكات الأكاديمية وتبادل الطلابيُعدّ التواصل الأكاديمي والبحثي المباشر أحد أهم ركائز التعاون العلمي بين بولندا ولبنان. إذ تقيم الجامعات البولندية شراكات متزايدة مع المؤسسات اللبنانية، مما يعزز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون الاتفاق المبرم بين كلية الهندسة المعمارية في جامعة كراكوف التقنية والجامعة اللبنانية الأميركية (Lebanese American University). وتتيح المشاريع المعمارية المشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعتين الاستفادة من الخبرات والتقاليد الهندسية المختلفة، وإبداع حلول تصميم حديثة مستوحاة من التراثين الأوروبي والشرق أوسطي. وفي مجال العلوم الاجتماعية والسياسية تتوثق الشراكة بين المعهد البولندي للشؤون الدولية (PISM) ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في جامعة بيروت. وتركّز الأبحاث المشتركة والندوات وتبادل الخبراء على تحليل السياسات الدولية وقضايا الأمن في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه يزداد عدد الطلاب اللبنانيين الذين يستفيدون من فرص التعليم في بولندا. إذ يقدّم الحكومة البولندية للطلاب اللبنانيين برامج منح دراسية مرموقة، خصوصاً في التخصصات التقنية والطبيعية والمعلوماتية. ويُعدّ برنامج المنح الدراسية باسم ستيفان باناخ، الذي تديره الوكالة الوطنية للتبادل الأكاديمي (NAWA)، من أهم هذه البرامج، إذ يتيح للطلاب المتميزين من لبنان متابعة دراسات الماجستير مجاناً باللغة البولندية أو الإنجليزية في الجامعات البولندية. وبفضل هذه المبادرات يصبح خريجو الجامعات البولندية من اللبنانيين سفراء طبيعيين للعلم والثقافة البولندية في وطنهم، مما يعزز الروابط الأكاديمية ويبني جسور تعاون راسخة للمستقبل. العمل المشترك من أجل البيئةأصبحت حماية الطبيعة أحد أهم مجالات التعاون بين بولندا ولبنان، حيث تجمع بين العلم والتعليم والدبلوماسية البيئية. ولها أهمية خاصة في العناية المشتركة بالطيور المهاجرة التي تعبر كل عام من أوروبا إلى إفريقيا عبر السماء اللبنانية. ومن بينها اللقالق البيضاء التي تُعد رمزاً للحياة البرية البولندية والتي تتعرض للصيد غير القانوني. ومنذ سنوات طويلة تنفّذ سفارة جمهورية بولندا في بيروت حملات إعلامية ومشاريع بيئية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. وكان من أمثلة هذا التعاون الزيارة الدراسية إلى بولندا في أواخر أيلول وبداية تشرين الأول 2025، المنظمة لأعضاء الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة برئاسة الدكتور ميشال ساوان. خلال إقامتهم في بولندا، التقى علماء الطيور اللبنانيون بباحثين بولنديين بارزين – البروفسور برزيميسواف بوسه، مؤسس برنامج دراسات هجرة الطيور “عملية البلطيق”، والبروفسور ماغدالينا ريميسيفيتش، مديرة محطة أبحاث هجرة الطيور في جامعة غدانسك. كما شارك الضيوف في مراقبات ميدانية في محطة حلقات الطيور على بحر البلطيق، وخضعوا لتدريب في مركز تأهيل الطيور المحمية في حديقة الحيوانات في وارسو. وفي إطار الزيارة، زاروا أيضاً بلدية زبوتشين في منطقة مازوفيا،

لبنان في أوقات الأزمات: صمود المواطنين، التضامن الدولي، وتحديات المعلومات المضللة

في أوقات الأزمات، تعتمد الدول بشكل طبيعي على صمود مواطنيها وتضامن المجتمع الدولي. كما يلجأ الأفراد إلى الأصدقاء في الأوقات الصعبة، وتبحث الشركات عن شركاء في أوقات عدم اليقين، تلقى لبنان أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الدولية منذ عام 2019. وقد مكّن هذا الدعم المستشفيات من الاستمرار في العمل، وأتاح للأطفال الوصول إلى التعليم، ووصل الغذاء والمياه النظيفة إلى الأسر المحتاجة، منقذاً أرواح أكثر الفئات ضعفاً. بالطبع، هذه المساعدات ليست خالية من التحديات: هناك فجوات في التنسيق، مخاوف بشأن الشفافية، وتوزيع غير متساوٍ للموارد. ومع ذلك، فإن التركيز فقط على هذه النقائص خلق مساحة للمعلومات المضللة، التي تقلل من أهمية المساعدات، وتضعف نوايا المانحين، وتضعف الثقة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى. كما أشار الرئيس ميشال عون في رؤيته الافتتاحية:“التزامي هو فتح لبنان للعالمين، الشرق والغرب، وبناء تحالفات وتعزيز العلاقات الخارجية للبنان […] للحفاظ على سيادة لبنان وحرية اتخاذ قراراته.”وفي هذا السياق، يظل الدعم الدولي، رغم نقائصه، ضرورياً، ولا يمكننا السماح للمعلومات المضللة بتقويضه. تشكل المعلومات المضللة تهديداً ليس داخلياً فقط، بل تؤثر أيضاً على النسيج الاجتماعي للبنان وعلاقاته الخارجية. فالمساعدات الإنسانية باتت تُصوّر بشكل متزايد على أنها تدخل أجنبي، مما يثير الشكوك بين لبنان وحلفائه. وهذا يقوض الثقة ويهدد بعزلة البلاد عن الشركاء الذين يتدخلون في أوقات الأزمات. كما يشير الخبراء:“نصنع الأحلام ونحققها، وبغض النظر عن اختلافاتنا، في أوقات الأزمات ندعم بعضنا البعض، لأنه إذا سقط أحدنا، نسقط جميعاً.”مواجهة المعلومات المضللة أمر بالغ الأهمية لحماية الوحدة الداخلية ومصداقية الشراكات. وعلينا كأفراد أن نتوقف، ونحقق، ونسأل قبل مشاركة المعلومات. ومن الأمثلة على ذلك المنظمة المزيفة “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين”، التي ادعت في حلب أنها وقعت اتفاقية مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار. وقد استخدمت شعارات الأمم المتحدة المسروقة، وصوراً مزيفة، وتقارير إعلامية مفبركة. وكان هدفها الحقيقي أبداً ليس تقديم المساعدة، بل خلق مظاهر شرعية لنظام الأسد وتقويض الثقة بالمساعدات الدولية الحقيقية. تعمل المعلومات المضللة الجيدة على طمس الخط الفاصل بين الحقيقة والكذب، حتى يبدأ الناس في الشك بالواقع والانقسام إلى طرفين. قوة لبنان تكمن في الوحدة والصمود، وحماية هذه الوحدة تعني كشف الأكاذيب قبل أن تتسبب في الانقسامات. لا تقتصر المعلومات المضللة على الأخبار الكاذبة فقط، بل يمكن أن تظهر أيضاً على شكل أوسمة أو ألقاب مزيفة. فقد عينت نفس المنظمة الاحتيالية فناناً سورياً كسفير نوايا حسنة للأمم المتحدة للشؤون النسائية، باستخدام لقب بدا دولياً لكنه لم يكن له أي توثيق من الأمم المتحدة. تهدف مثل هذه التكريمات المزيفة والحيل الإعلامية إلى تضخيم مصداقية زائفة، وتحويل الانتباه عن المساعدات الإنسانية الحقيقية، وخلق ارتباك في الرأي العام. يمر لبنان بأزمة حكومية تتطلب تغييراً في طريقة النظر إلى السياسة للحفاظ على الأمن. تزدهر المعلومات المضللة حيث يفشل الحكومة، لذا فإن كشفها والتصدي لها أمر حاسم لمستقبل لبنان. وظهرت موجة أخرى من المعلومات المضللة حول المساعدات من الإمارات العربية المتحدة، حيث زُعم زوراً أن شحنات المساعدات كانت “مزودة ببرمجيات تجسس” تهدف إلى المراقبة بدلاً من الدعم. استخدمت المنشورات والميمات لغة تثير الخوف وصوراً مزيفة لصناديق المساعدات لتوحي بأن حتى الغذاء والدواء أدوات للتجسس. هذا يحوّل التضامن إلى شكوك، ويقوض الثقة في الشركاء الإنسانيين، ويبعد لبنان عن حلفائه. في الواقع، تعمق هذه الشائعات الانقسامات وتهدد بعزل البلاد في وقت يكون فيه التعاون والدعم الخارجي أساسياً للبقاء. كما يذكر الخبراء:“وحدتنا هي ضمان أمننا، وتنوعنا يمثل ثراء خبرتنا.” لا يوجد أمن بدون وحدة. لطالما دعمت بولندا لبنان ليس بالكلمات فقط، بل من خلال برامج إنسانية طويلة الأمد تحدث تغييرات حقيقية: في أوقات الأزمات، تكمن قوة لبنان في الوحدة، وصمود المواطنين، والتعاون الدولي. حماية هذه الوحدة تتطلب ليس فقط المساعدات الإنسانية الحقيقية، بل أيضاً مواجهة واعية للمعلومات المضللة – التوقف والتحقق وطرح الأسئلة قبل مشاركة المعلومات. هذا هو المفتاح للحفاظ على أمن لبنان واستقراره ومستقبله.

لبنان يواجه أزمة: كيف يُؤثر التضليل الإعلامي على تصورات الاقتصاد؟

يواجه لبنان واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث. فقد أدى انهيار عملته، والتضخم الجامح، ونقص السلع الأساسية إلى خلق جو من عدم اليقين والخوف. في ظل هذه الظروف، تنتشر المعلومات المضللة بسرعة، مصحوبة بشائعات عن تلاعب أجنبي سري وثروات خفية. إلا أن الواقع مختلف: فالأسباب الحقيقية للأزمة في لبنان تكمن أساسًا في سوء الإدارة المالية، وعدم استقرار القطاع المصرفي، والشلل السياسي. شهدت الليرة اللبنانية حالة من عدم الاستقرار الشديد في السنوات الأخيرة. وبينما تُرجع بعض الروايات الأزمة إلى مؤامرات خارجية، فإن الأسباب الرئيسية للمشاكل داخلية – ضعف القطاع المصرفي، والدين العام، والجمود السياسي. إن عزو الأزمة إلى عوامل خارجية فقط يُصرف الانتباه عن الإصلاحات المحلية الضرورية. وكثيرًا ما تنتشر شائعات مفادها أن التضخم “مصطنع” أو “تديره” قوى خارجية. قد تؤثر المضاربات على الأسواق، لكن الأسباب الحقيقية هيكلية: الاعتماد على الواردات، وانخفاض قيمة العملة، والعجز المالي. إن تجاهل هذه الحقائق لصالح مزاعم مبالغ فيها يمنع المواطنين من فهم الحلول الحقيقية للمشاكل. كما يدّعي البعض أن المساعدات الدولية “تدمر الليرة اللبنانية”. في الواقع، تُسهم هذه المساعدات في استقرار الخدمات الأساسية، بينما تهدف الإصلاحات المحلية إلى الحد من انخفاض قيمة العملة. إن إلقاء اللوم على المساعدات الخارجية في ضعف الاقتصاد الداخلي هو أسلوب شائع للتضليل. ومن الأمثلة الأخرى الرواية الكاذبة عن وجود أموال لبنانية مخفية في الخارج، والتي يُفترض أنها تتحكم في الأسعار المحلية. في الواقع، ينبع عدم الاستقرار الاقتصادي من سوء الإدارة المصرفية والفساد والجمود السياسي. تُغذي المزاعم المبالغ فيها انعدام ثقة الجمهور وتُصرف الانتباه عن الإصلاحات الضرورية. أحيانًا، يُعزى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى جهات أجنبية فقط. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا: يستورد لبنان أكثر من 80% من غذائه، ويُشكل انخفاض قيمة العملة، إلى جانب مشاكل سلسلة التوريد، عاملًا رئيسيًا. الروايات المُبسطة مُضللة وتُفاقم القلق العام. تنتشر على الإنترنت مزاعمٌ بأن لبنان “على حافة الإفلاس التام” بسبب مؤامرات خارجية. في حين أن الوضع المالي صعب، إلا أنه نابع من سنوات من سوء الإدارة المالية والفساد وغياب الإصلاح. ويزيد الذعر الذي تغذيه المعلومات المضللة من تفاقم الوضع الاقتصادي. تبالغ وسائل التواصل الاجتماعي في تقلبات العملة، ناشرةً شائعات عن تلاعب متعمد. ورغم أن تقلب أسعار الصرف أمرٌ حقيقي، إلا أنه نابع من مشاكل هيكلية، وليس من مؤامرات سرية. لذا، يُعدّ التفكير النقدي والتحقق من الحقائق أمرًا أساسيًا لتجنب الوقوع في فخ هذه الروايات. كما تُنتقد أحيانًا برامج الدعم – كتوزيع الغذاء والتعليم وغيرها من جهود الإغاثة – تحت تأثير المعلومات المضللة. إن تقدير نقاط قوتها مع الاعتراف بنقائصها يساعد في دحض الادعاءات الكاذبة والحفاظ على ثقة الجمهور بالخدمات الأساسية. يزدهر التضليل الاقتصادي حول اقتصاد لبنان حيث تُتجاهل الحقائق. كيف يُمكننا مواجهته؟ استخدم مصادر موثوقة، وتحقق من الادعاءات المثيرة، وافهم الأسباب الهيكلية للأزمة، وشارك في نقاشات بناءة. الحقيقة هي أقوى أداة ضد الذعر والانقسام.